1. 일주문(一柱門)

사찰에 들어갈 때 제일 처음 만나는 문으로, 기둥이 한 줄로 늘어서 있다고 하여 '일주문'이라고 부른다.

한 줄의 기둥은 세속의 번뇌로 흐트러진 마음을 사찰에 들어서면서 하나로 모아 진리의 세계로 들어가는 것을 상징한다. 즉 일심을 뜻한다.

바꾸어 말하면 사바세계에서 정토세계로, 이 언덕에서 저 언덕으로 가는 첫째 관문이다.

이 문을 경계로 문밖을 속계(俗界)라 하고 문안을 진계(眞界)라 하며, 일주문을 들어설 때 일심에 귀의한다는 뜻을 지니고 있다.

일주문에는 사찰 현판을 걸어놓는데, ‘영축산 통도사(靈鷲山 通度寺)’라는 식으로 산과 사찰 이름을 나란히 표기하고 있다. 또 좌우의 기둥에는 불지종가(佛之宗家), 국지대찰(國之大刹) 등의 주련을 붙여서 사찰의 성격을 나타낸다.

2. 천왕문(天王門, 四天王門)

천왕문은 일주문과 불이문(不二門) 사이에 서 있다.

이는 부처님이 계신 법당으로 오르는 중턱에서 불보살의 세계를 옹호하고 사찰에 들어서는 사람들을 보호하기 위한 것이다.

또 다른 의미는 일주문을 통과하면서 가졌던 구도자의 일심이 숱한 역경을 만나 한풀 꺾일 때쯤, 수미산 중턱의 사천왕이 나타나 다시 한번 힘을 내서 수미산 정상까지 오르도록 독려하기 위해서이다.

천왕문은 불법을 지켜주는 외호신(外護神)인 사천왕(四天王)을 봉안한 건물이다.

사천왕은 고대 인도인들이 숭앙하던 세상을 지켜주는 신들로, 석가모니 부처님에게 귀의하여 부처님과 불법을 지키는 수호신이 되었다. 이들은 수미산 중턱에서 네 방향을 지키면서 불법을 수호한다고 한다.

동쪽을 수호하는 지국천왕은 온몸에 푸른색을 띠고 있고, 오른손에는 칼을 쥐고 왼손은 주먹을 쥐어 허리에 대고 있거나, 보석을 손바닥에 위에 올려놓은 모습이다.

남쪽을 지키는 증장천왕은 붉은색 몸에 노한 눈빛을 하고 있다. 오른손에는 용을 움켜쥐고 있고 왼손은 위로 들어 엄지와 중지로 여의주를 살짝 쥐고 있다.

서쪽을 지키는 광목천왕의 몸은 흰색이며, 웅변으로 온갖 나쁜 이야기를 물리치려 입을 벌리고 눈을 부릅뜨고 있다. 손에는 삼지창과 보탑을 들고 있다.

북쪽을 지키는 다문천왕의 몸은 흑색이며, 비파를 들고 비파 줄을 튕기는 모습이다.

천왕문의 좌우는 금강역사가 지키고 있다. 우리나라 사찰에서는 천왕문에 금강역사를 그려 놓은 경우가 많다. 금강문이라는 별도의 문을 갖춘 사찰도 있는데, 여기에는 금강역사가 조각으로 조성되어있다.

보통 금강문은 천왕문에 들어서기 이전에 자리 잡고 있다. 천왕문은 정면 3칸 측면 1칸의 평면 형태이며, 좌우 1칸에는 천왕을 2구씩 봉안하고, 중앙에는 출입로를 만든다.

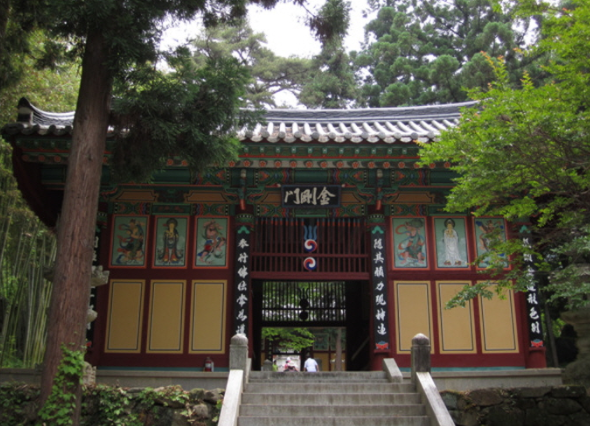

3. 금강문(金剛門, 仁王門)

사찰에 따라서는 천왕문 앞에 금강저(金剛杵)를 들고 사찰의 문 양쪽을 지키는 수문장 역할을 하는 두 명의 금강역사[仁王]를 모신 금강문[인왕문]이 세워져 있기도 하다.

금강문은 사찰 입구의 일주문 다음에 있는 문으로, 사찰의 대문 역할을 한다.

금강역사상은 불법을 훼방하려는 세상의 사악한 세력을 경계하고, 사찰로 들어오는 모든 잡신과 악귀를 물리친다는 의미를 갖고 있다.

경전에 따르면 부처가 있는 곳에는 항상 5백의 금강신이 있어 좌우에서 부처를 호위한다고 한다. 이에 따라 사찰에서는 불법을 지키는 신으로서 금강역사상을 안치하고 있다.

흔히 사찰의 삼문이라 하면 일주문·천왕문·불이문(不二門)을 말하며, 따라서 '금강문'을 세우지 않은 사찰도 많다. 금강문이 있는 사찰은 금강문이 사찰의 대문 역할을 하지만, 금강문이 없는 사찰은 천왕문이 대문 역할을 한다. 그래서 사찰에 따라서는 금강문 없이 천왕문에 금강역사를 모시기도 하고, 영광 불갑사(佛甲寺)의 경우처럼 천왕문에 금강역사의 모습을 그려 놓기도 한다.

4. 불이문(不二門, 解脫門, 極樂門)

천왕문을 지나면 불이의 경지를 상징하는 불이문를 만난다. 곧 해탈문이다.

‘불이’는 진리 그 자체를 달리 표현한 말로, 본래 진리는 둘이 아님을 뜻한다.

중생과 부처가 둘이 아니며, 번뇌와 보리, 생사와 열반, 공과 색 그리고 너와 내가 둘이 아니라는 의미이다.

5. 요사(寮舍)

요사는 사찰 경내의 전각과 문을 제외한, 스님들이 생활하는 건물을 통칭하는 말이다.

흔히 요사채라고 부른다. 큰방, 선방, 강당, 사무실, 후원[부엌], 창고, 수각(水閣), 해우소(解憂所, 화장실)까지 포함한다.

요사는 기능에 따라 다양한 이름을 갖고 있다. 생활공간과 선방 기능을 함께 가지고 있는 요사는, 지혜의 칼을 찾아 무명의 풀을 벤다는 뜻의 심검당(尋劍堂), 말없이 명상한다는 뜻의 적묵당(寂黙堂), 올바른 행과 참선하는 장소임을 뜻하는 해행당(解行堂), 수선당(修禪堂) 등으로 불린다. 생활공간과 강당 기능을 함께 가지고 있는 요사는 참선과 강설의 의미가 복합된 설선당(設禪堂) 등으로 불린다.

의식을 집전하는 노전(爐殿)도 요사의 범주에 드는데, 이곳에서 스승들이 향을 피워 예불을 거행하기 때문에 봉향각(奉香閣), 일로향각(一爐香閣) 등으로 부른다. 조실스님이나 노장. 대덕 스님의 처소는 염화실 또는 반야실(般若室) 등으로 불린다.

☞ 링크

유튜브 쏘쿨극장 구독과 좋아요 부탁드립니다.

유튜브 https://www.youtube.com/channel/UC6Oer7r5t6Kb1gmuR9jaQzA

방랑자 블로그 https://bonghwa.tistory.com/

페이스북 https://www.facebook.com/people/%EC%9D%B4%EB%8D%95%EC%A7%84/100057939819367

'붓다의 정원' 카테고리의 다른 글

| 벌거숭이 스님, 얼어 죽게 된 세 사람의 생명을 구하다 ② (0) | 2021.01.03 |

|---|---|

| 벌거숭이 스님, 얼어 죽게 된 세 사람의 생명을 구하다 ① (0) | 2020.12.31 |

| 전통사찰의 구조 1 : 전각 (0) | 2020.12.30 |

| 생명을 빼앗아 가는 야차에서 생명을 살리는 호법신장으로, 귀자모(鬼子母) ② (0) | 2020.12.23 |

| 귀신을 자식으로 가진 어머니, 귀자모(鬼子母) ① (0) | 2020.12.22 |