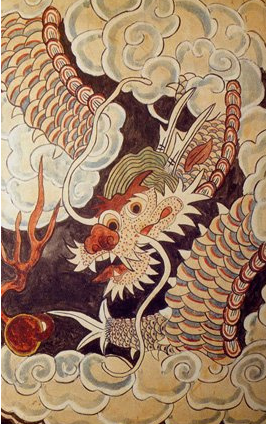

문무왕은 죽어서 동해의 용이 되어 왜구의 침입을 막겠다고 유언했다

신라 30대 왕이자 태종무열왕의 큰아들인 문무왕(文武王, 661년∼681년)은 재위하는 동안 백제 저항군을 진압하고 고구려를 정벌했다.

문무왕은 당나라 군대를 마지막으로 축출하면서 명실공히 삼국통일의 위업을 달성했다. 대왕은 죽기 직전에 유언을 남긴다.

“내가 죽으면 궁문 밖 뜰에서 간소하게 하되 불교식으로 화장하여 동해 큰 바위틈에 골호(骨壺, 뼈단지)를 넣어 장사지내라. 죽어서 동해의 용이 되어 왜구의 침입을 막겠다.”

부왕의 뜻을 받들어 31대 신문왕은 동해에 있는 큰 바위틈에 수중왕릉을 만든 다음 부친의 뼈단지를 넣고 장사를 지냈다.

그 바위를 대왕암(大王岩)이라 불렀는데 지금도 울산 가는 길 감포 바닷가에 그 흔적이 남아 있다.

신문왕은 대왕암에서 칠십여 리 떨어진 곳 경주 가는 길목에 절을 세우고 부친의 은혜에 감사한다는 뜻으로 감은사(感恩寺)라고 이름을 지었다.

감은사는 지금 흔적만 남아 있다.

신문왕은 절을 지으면서 금당(金堂, 법당) 층계 밑에 동쪽을 향하여 구멍 하나를 뚫어 두었다.

이것은 동해의 용으로 변신한 부왕이 절에 들어와서 마음대로 돌아다니게 하기 위한 것이다.

어느 날, 동해를 지키던 해관(海官, 바다를 지키는 관리) 한 사람이 급하게 왕을 찾아와서 아뢰었다.

“대왕암 쪽에 보지 못하던 섬 하나가 새로 생겼는데 물결 따라, 왔다 갔다 하면서 감은사를 향해 오고 있사옵니다.”

이를 이상하게 여겨 대왕이 일관(日官)에 점을 치게 하니 그가 아뢰었다.

“대왕의 아버님께서 지금 동해의 용이 되시어 삼한(三韓)을 평정하시고 또 김유신 공도 삼십삼천(三十三天) 신(神)의 한 아들로서 지금 인간계로 내려와서 대신이 되었습니다.”

“두 성인이 덕을 같이하여 나라를 지키는 보물을 내어주시려 하니, 만약 폐하께서 해변에 행차하시면 반드시 값을 매길 수 없는 큰 보물을 얻게 될 것입니다.”

이 말을 듣고 부랴부랴 감은사에 도착한 신문왕이 이견대(利見臺)에 올라 동쪽 바다를 바라보니 과연 거북처럼 생긴 섬 하나가 물 위에 솟아서 왔다 갔다 하는 것이 보였다.

섬의 생김새는 거북의 머리와 같은데 그 위에 대나무 한 그루가 있었다. 신하들의 말에 의하면 기이하게도 그 대나무가 낮에는 둘로 나누어지고 밤에는 하나로 합쳐지는 것이었다.

왕은 그날 감은사에 유숙했다, 이튿날 오시(午時, 오전 11시~오후 1시)에 대나무가 합해져 하나가 되자 천지가 진동하고 비바람이 일어나 어두컴컴해지더니 7일 동안 계속되었다.

그달 16일에 이르러서야 바람이 자고 물결이 평온해져, 왕은 배를 타고 몸소 그 섬까지 찾아갔다. 왕이 섬에 이르자 용이 검은 옥대(玉帶)를 받들고 불쑥 바다 위로 나타났다.

대왕이 용에게 그 이유를 물었다. “섬의 대나무가 혹은 갈라지기도 혹은 합해지기도 하니 무슨 까닭이냐?”

용이 왕에게 아뢰었다. “비유하면 한 손으로 치면 소리가 나지 않고 두 손으로 치면 소리가 나는 것과 같습니다.”

“대나무란 물건은 합쳐야만 소리가 나게 되므로 대왕께서 소리로써 천하를 다스리게 될 상서로운 징조입니다.”

이어서 또 말했다. “선왕이신 문무대왕은 바다 밑 깊은 왕국에서 큰 용왕이 되었고, 김유신 장군은 용왕을 돕는 천신이 되었습니다.”

“두 성인께서 힘을 합하여 이 같은 값을 매길 수 없는 보물을 저에게 주시어 제가 그것을 지금 왕께 바치게 한 것입니다.”

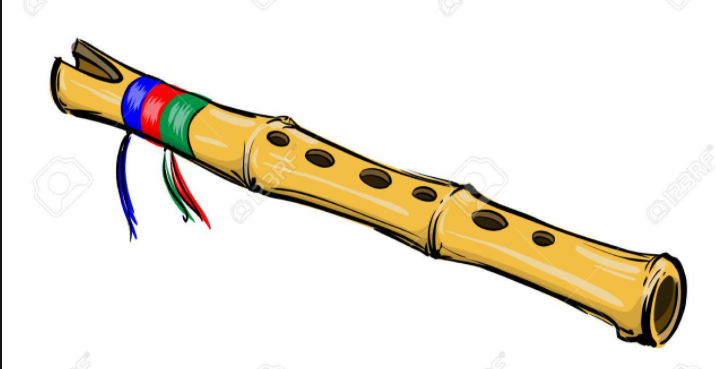

“대왕께서 이 대나무로 피리를 만들어 불면 천하가 화평하게 될 것입니다.”

신문왕은 몹시 놀라고 기뻐하며 준비한 예물을 용에게 주고, 신하를 시켜 대나무를 베게 한 다음, 바다에서 나왔다.

그때 갑자기 일진광풍이 불더니 섬과 용이 문득 없어지고 보이지 않았다.

대왕은 그날 감은사에서 유숙하고 월성(月城, 경주)으로 가는 길에 기림사(祇林寺) 근처에 있는 시냇가에서 수레를 멈추고 점심을 들었다.

그때 태자 이공(理洪, 32대 효소왕)이 이 소식을 듣고 마중을 나왔다.

태자가 옥대를 들고 천천히 살펴보다가 왕에게 아뢰었다. “이 옥대의 눈금이 모두 진짜 용입니다.”

“네가 어찌 아느냐?” “눈금 하나를 떼어 물에 넣어서 그것을 보이겠습니다.”

태자가 왼편 둘째 눈금을 떼어 시냇물에 넣으니 곧 용이 되어 하늘로 올라가고 그 땅에 연못과 폭포가 생겼다.

이때부터 사람들이 그 못을 용연(龍淵)이라 하고 폭포를 용연폭포[기림폭포]라고 하였다.

대왕은 돌아와서 그 대나무로 피리를 만들어 월성의 천존고(天尊庫)에 간직해 두었다.

그 뒤 신라에 왜구가 쳐들어왔을 때 피리를 불었더니 놀랍게도 적병이 혼비백산 도망가는 기적이 생겨났다,

그뿐만이 아니다. 피리를 불면 그 소리를 듣고 아프던 사람들이 병석에서 일어났다.

가뭄에 불면 비가 내렸고, 장마 때 불면 비가 그치고 하늘이 맑게 개었으며, 폭풍우가 칠 때 불면 바람이 자고 물결이 평온해지기도 하였다.

이런 연유로 그때부터 세상에서 이 악기를 ‘만파식적(萬波息笛)’이라 부르게 되었다. 만파식적이란 ‘만 가지 파도를 잠재우는 피리’라는 의미이다.

여기서 파도는 근심 걱정을 비유하여 말하는 것이니, ‘모든 근심 걱정을 없애는 피리’라는 의미가 될 것이다. 지금도 국립경주박물관에 가면 오래된 옥피리가 보존돼 있다

* 참고문헌

<삼국유사>권 2, 제2 기이편, 만파식적(萬波息笛)

<삼국사기>권 8, 신라본기 제7권, 문무왕(文武王)

이재호 옮김, 김부식 지음, <삼국사기 1>(솔출판사, 2006년)

이재호 옮김, 일연 지음, <삼국유사 1>(솔출판사, 2008년)

'한겨울의 아랫목 같은 옛이야기' 카테고리의 다른 글

| 사람이 소로 보이던 시절의 이야기 (0) | 2020.12.17 |

|---|---|

| 해인사를 깔보다가 한 방 먹은 박문수 (0) | 2020.12.11 |

| 도깨비의 부탁을 거절한 선비 심생 (0) | 2020.12.06 |

| 늙은 과부와 효성스러운 일곱 아들 (2) | 2020.12.05 |

| 귀신과 싸워 죽은 남편을 다시 살려낸 이씨 부인 (0) | 2020.12.05 |