여기는 유교, 불교, 도가, 무속 그리고 민속 등 우리 문화 전체에 걸쳐서 궁금한 것을 골라서 묻고 대답하는 페이지입니다. 여러분이 댓글, 이메일 혹은 문자 등으로 물어보신 것을 중심으로 하겠습니다. 어떤 내용 어떤 질문이라도, 쉽고 어려운 내용에는 관계없이, 진지하게 답하도록 노력하겠습니다.

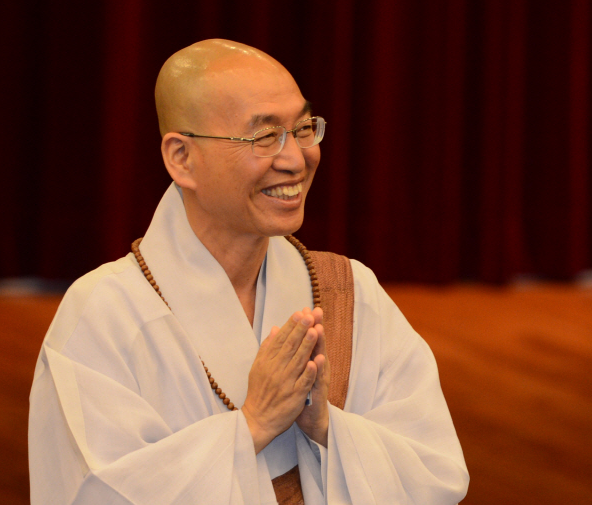

1. 불교의 인사법

1). 합장은 무슨 의미이며 왜 하는 것인가요?

합장(合掌)은 부처님이 태어나신 고대 인도의 전통 인사법입니다. 지금은 불교의 가장 기본적인 인사법이 됐습니다.

합장은 양손을 펴서 합하는 행위입니다. 글자 그대로 두 손바닥을 마주 합치는 자세입니다. 글자도 합한다는 뜻의 합(合)자, 손바닥 장(掌)자를 쓰지요. 손바닥을 밀착하여 빈틈이 없게 하고 손가락 사이가 벌어지지 않게 하면 바른 자세라고 하겠습니다.

두 손을 모으는 일은 흩어져 있던 자신의 마음을 하나로 합하여 일심(一心)이 되도록 한다는 의미입니다. 마음이 하나로 모은다는 것은 마음이 진실해지는 것이며 지극해지는 것입니다.

그런 상태에서 경전을 읽거나 염불을 하고 또는 절을 하게 되면 시종일관 흐트러짐이 없이 그것에 몰두할 수 있습니다. 합장은 그런 시작의 출발점입니다

또 합장은 인사하는 상대를 존중하겠다는 의미도 담겨 있습니다. 합장하는 한 손은 자기 자신을, 다른 한 손은 다른 사람을 의미합니다. 그래서 두 손을 합치고 모으는 것은 너와 내가 둘이 아닌 하나의 생명이라는 뜻이 있는 것입니다.

합장의 모습은 여러 형태가 있습니다. 손을 연꽃 모양으로 마주 합하는 연화합장, 손가락을 교차하여 마주하는 금강합장이 있습니다.

합장할 때 손가락을 벌리면 교만심을 나타내는 것이라 해서 우리나라는 일반적으로 손가락과 손바닥을 밀착한 합장을 주로 합니다. 같은 불교문화권이라도 나라에 따라서 조금씩 다른 모양을 보이기도 합니다.

합장한 두 손은 앞가슴 명치끝에 가볍게 붙이되 너무 경직되지 않도록 합니다. 합장한 두 손끝이 턱 밑쪽에 가까이 이르도록 하는 것이 자연스럽습니다.

두 팔은 일직선에 가까워지도록 하되 너무 딱딱한 느낌이 나지 않도록 하는 것이 좋습니다. 더하여 몸을 똑바로 세워서 흔들지 않도록 합니다.

합장한 상태에서는 두 발을 가지런히 모으고 바르고 안정된 자세를 유지하는 것이 중요합니다.

2). 절에 가면 법당에서 부처님께 왜 세 번 절을 하는가요?

(1). 삼배

삼배(三拜)는 거룩한 부처님[불(佛)]과 불변의 진리인 부처님의 가르침[법(法)]과 부처님의 가르침에 따라 화합하면서 수행하는 스님[승(僧)]들을 향해 각각 한 번씩의 절을 올리는 예배법입니다. 마땅히 공경해야 할 바를 향해 존경의 마음을 바치는 의식입니다.

(2). 부처님이나 큰스님에게 올리는 삼배

살아있는 사람에게는 한번 절[일배(一拜)]을 하고, 돌아가신 분에게는 두 번 절[이배(二拜)]을 합니다. 이것은 망자(亡者)를 좀 더 높이고자 하는 의도겠지요.

부처님께 세 번 절[삼배(三拜)]을 올리는 것은 지극한 존경을 의미하는 것입니다.

스님들에 대하여 삼배하는 것은 다름이 아니라 그 스님들이 부처님이 되는 공부를 하기 때문입니다. 미래의 부처님을 공경한다는 뜻이겠죠.

3). 오체투지라는 말은 무엇을 말하나요?

(1). 의미

오체투지(五體投地, 전신투지)는 불교에서 최상의 공경을 표하는 예경 방식입니다. 오체(五體)는 인체의 다섯 부분을 뜻하는 말로 절할 때 땅에 닿는 머리와 두 팔, 두 다리를 지칭합니다.

먼저 두 손을 합장하고 몸을 구부려 두 팔꿈치와 두 무릎을 땅에 대고 이마를 땅이나 절을 받는 이의 발에 붙입니다. 우리나라의 오체투지는 일반적으로 먼저 두 무릎을 꿇고, 두 팔꿈치를 땅에 댄 다음 이마가 땅에 닿도록 절을 합니다.

(2). 기원 및 전개

오체투지는 불교의 고유한 예법이 아닙니다. 인도 사회에 원래 있던 인사법입니다.

인도에서는 예로부터 머리를 인체의 가장 고귀한 것으로 생각하고 발을 가장 천한 것으로 여겼는데, 가장 고귀한 머리를 상대의 가장 천한 발이나 땅에 붙임으로써 최상의 공경을 나타냈습니다.

불교가 이것을 수행법으로 수용하여 참회할 때나 불보살의 상 앞에서 오체투지를 하게 되었습니다. 티베트에서는 지금도 몇 년에 걸쳐 오체투지로 성지 순례를 하는 사람이 많습니다.

티베트 사람들의 오체투지

참고문헌

대지도론(大智度論)

근본설일체유부비나야잡사(根本說一切有部毗奈耶雜事)

<절수행입문>(대한불교 조계종 불학연구소, 조계종 출판사, 2006)

<한국민족문화대백과사전>

'붓다의 정원' 카테고리의 다른 글

| 부처님의 가르침을 한마디로 말한다면 (0) | 2020.12.17 |

|---|---|

| 저 불승이 태운 것은 부처님인가 나무토막인가 (0) | 2020.12.17 |

| 백중 날, 지옥의 중생 구제하기 (5) | 2020.12.08 |

| 사람으로 태어나 산다는 것은 얼마나 고마운가 (3) | 2020.12.05 |

| 세계 초일류기업의 최고 경영자, 붓다 (0) | 2020.12.05 |